週末は、和田山でも最高気温が20℃近い春の様な天気でしたが、週開けたとたんまた冬になり、火曜日は戻り寒波になり雪まで降りました。火曜日若杉に行く用事があり、筏を越えるとうっすらと雪が積もっていました。

週末は、和田山でも最高気温が20℃近い春の様な天気でしたが、週開けたとたんまた冬になり、火曜日は戻り寒波になり雪まで降りました。火曜日若杉に行く用事があり、筏を越えるとうっすらと雪が積もっていました。先週このページに書きましたが、Microsoftが、CPUによってはWindows11はサポートしてくれないと書きましたが、日本のMicrosoftに電話で聞いたところ、日本のコンピューターとアメリカのコンピューターとは少し違いがあり、アメリカのホームページで書かれていても、そのまま日本まで影響受けることはないですと言われ、今のところ日本のMicrosoftではサポート終了ということはないですと言われていましたが、土曜日アメリカのMicrosoftのホームページを見たら、私の持っているパソコンのCPUはサポートしてもらえる一覧に載っていました。なんかホットしました。30万もうけた気分です。一昨日も経理をしていて、ネットバンクで明細を取り込めば、仕訳もしてもらえて、昔だったら残高を合わせ経理の帳簿の中の銀行の口座勘定に入力しなければいけなかったので、数時間かかっていましたが、今は仕訳がちゃんと出来ているかを確認するだけでよく、パソコンなければ経理も出来なくなっています。

兵庫県では、高校入試の願書が火曜日締め切られたようですが、最近気にしていなかったので、数字を見てびっくりしました。八鹿高校で160人定員で、111人養父市朝来市香美町一部、でこの数字、あまりにも少ないので、びっくりしました。私達の頃からだと1/4、子どもたちだと、1/3。あぜんとする少なさですね。但馬で定員を満たしているのは香住高校だけで、あとは定員割れ、一番ひどいのは、12人だけの志願者。体操どうするんだろうと思いますね。

週末は寒い日が続きますが、日曜日から暖かくなるようで、春の陽気が楽しめそうですが、花粉症の人にはつらい日が続くかも知れません。予防してくださいね。梅は寒さで遅れています。

また特に今年はノロウィルスによる集団食中毒が流行っています。ご家庭でも調理前には十分な手洗い、使い捨てペーパータオルを使い、消毒、調理には使い捨て手袋を使い、十分な加熱を行ってください。使った包丁やまな板は、流水でしっかり汚れを流してください。

(3月 6日掲載)

ヒヤシンスの芽

ヒヤシンスの芽が出てきました。昔から鉢に植えていたものが出てくるのか、昨年咲いているのを見つけびっくりしました。バイオレット色の花が咲きます。昨日は5日。啓蟄。いろんな動物が動き出しますね。やっと猿はいなくなったようですが、昔は人ごとのように聞いていたんですが、近くで目撃するとやはりいやですね。

ヒヤシンスの芽が出てきました。昔から鉢に植えていたものが出てくるのか、昨年咲いているのを見つけびっくりしました。バイオレット色の花が咲きます。昨日は5日。啓蟄。いろんな動物が動き出しますね。やっと猿はいなくなったようですが、昔は人ごとのように聞いていたんですが、近くで目撃するとやはりいやですね。昨日トライアルが、西友を買収という報道があり、ついにこんな時代になったかなんて思いますね。ナショナルチェーンが、ドラッグストアに買収かなんて。私が昔流通業界にいた頃だったら、考えられなかったこと。ダイエーがつぶれ、ニチイがつぶれ、残ったのがイトーヨーカードとジャスコだけ。昔ローカルストアと言われるスーパーだけががんばっているようです。もっとすごいのは、ドラッグストア昔はぜんぜん目立たなかったのに。当時はヒグチ薬局が目立つ程度でした。流通業界はどんどん主役が変わってきますね。

(3月 6日掲載)

三つ叉

今年も三つ叉を紹介する時期になりました。火曜日雪の降る中、写真を撮りに行くと、咲いていました。三つ叉は和紙の原料に使われ、和紙のすくうのを見ると大変だなと思います。サラリーマンの頃、工場見学で、越前和紙を作る工場に見学に行きましたが、手でやられているところは、この寒いのに1枚ずつ作るのは大変だな。と思いながら見せていただきました。ちょうど大学の卒業証書をすいておられ、大学の卒業証書にすかしで校章が入っているのには驚き、自分でもらった時は気づかなかったので、大屋に帰ったとき改めて卒業証書見て、校章は入っているとわかりました。また機械ですいている和紙は、まだ始めたばかりの三省堂の単行本の表紙をすいておられ、こんなところですいているだと思いながらながめていました。

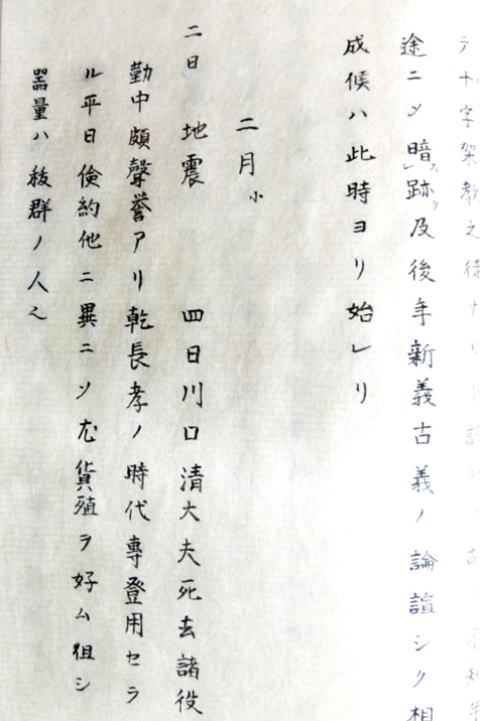

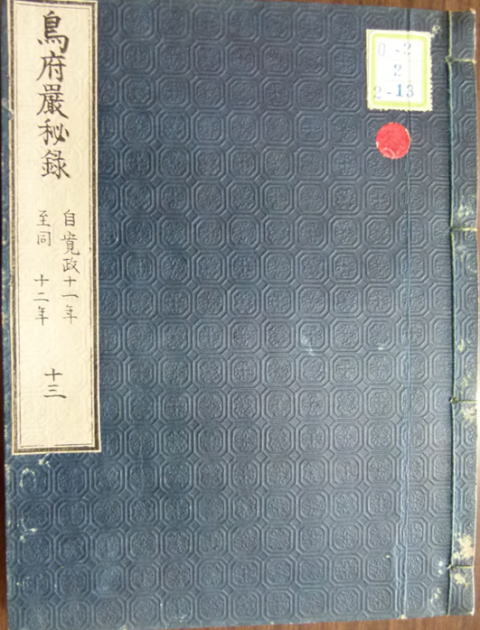

右の写真は、江戸時代の和紙が今でもきれいだということがわかって欲しくって載せています。

この紙は越前和紙ではなく、因州和紙です。鳥取県の青谷や佐治で作られたものだと思います。例年なら15代将軍の慶喜さんのお兄さん慶徳様の署名と花押の入った御判物を載せるんですが、今年は石破さんが総理になられたので、この本にします。この本は一般には、因府年表と言われ、鳥取藩の岡島さんが、寛永7年から、天保12年までの鳥取藩の出来や日本での主な出来事が記録され、竹島などは鳥取藩で統治していたことが書かれています。

江戸時代の本がこんなにきれいに残っているなんて思わないと思います。鳥取県立博物館にあり見せていただき学芸員の方に祖先だからと言って写真を撮らして戴いたんですが、寛政12年の2月4日私より7代前の祖先がちょうど今頃、亡くなっていることが記されていて、人柄まで記されているのには驚きました。

この本は石破さんのお父さんが知事時代に鳥取県史という本を作られ、7巻に載っています。

でもこの方とは探したらいろんな縁があるようで、この方がなくなった年は、1800年。大屋では鳥取藩絵師の片山暘谷さんが山路寺さんの襖絵を完成しておられ、また母が亡くなったとき、山路寺の襖絵の展示会が鳥取博物館で行われており、それを知ったのは、鳥取の菩提寺に興禅寺(藩主池田家の菩提寺、幼少期に暘谷さんが修業したお寺)に過去帳を見せてもらいに行ったとき住職から私の住所を見られて、山路寺さんてご存じですかと聞かれ展覧会があったことを聞きました。この家の墓は、今まで参ったこともなく知らなかったんですが、義理の父が鳥取の病院に通院していて、その待ち時間にそこの墓を見つけたり(お墓はお寺の裏山の中にあり、たくさんの墓があり、通常なら短時間に探せる墓ではありません)、領地に石碑があるとある書物に書いてあったものですから、探したんですが見つからず、困っていたら、領地があったという所の人にこんな石碑ありませんかと聞くと用瀬にあるお寺に聞いたらわかるかもしれないとお寺に行ったら、教えていただきわかりました。よく考えたら用瀬は山路寺のお婆さんの出身地でした。

江戸時代の本なのに、くずし文字を使われていないなんてお思いの方があるかも知れませんが、私より5代前の祖先で鳥取藩剣術師範をされていた方が書かれた「武蔵円明流口授書」という本がありますが、同じような書き方でした。

(3月 6日掲載)